二重スリット実験は、光や粒子が粒子性と波動性の二重性を持つことを示した画期的な実験です。この実験は、量子力学の基本原理を説明するために重要な位置を占めています。同時に、直感では理解しづらい量子の振る舞いを明らかにし、多くの人々を驚かせてきました。本記事では、この実験の概要や結果、量子力学への影響についてわかりやすく解説します。

目次

二重スリット実験とは?

1. 実験の基本概要

二重スリット実験は、1801年にトーマス・ヤングが行った光の性質を調べるための実験が元になっています。その後、電子やその他の粒子にも応用され、量子力学の基礎となりました。

- 実験の構造

- 光や粒子(電子など)を、2つの狭いスリット(隙間)が開いた板に向けて照射します。

- スリットを通過した光や粒子が、後ろに置かれたスクリーン(観測面)に到達した際のパターンを観測します。

2. 実験の結果

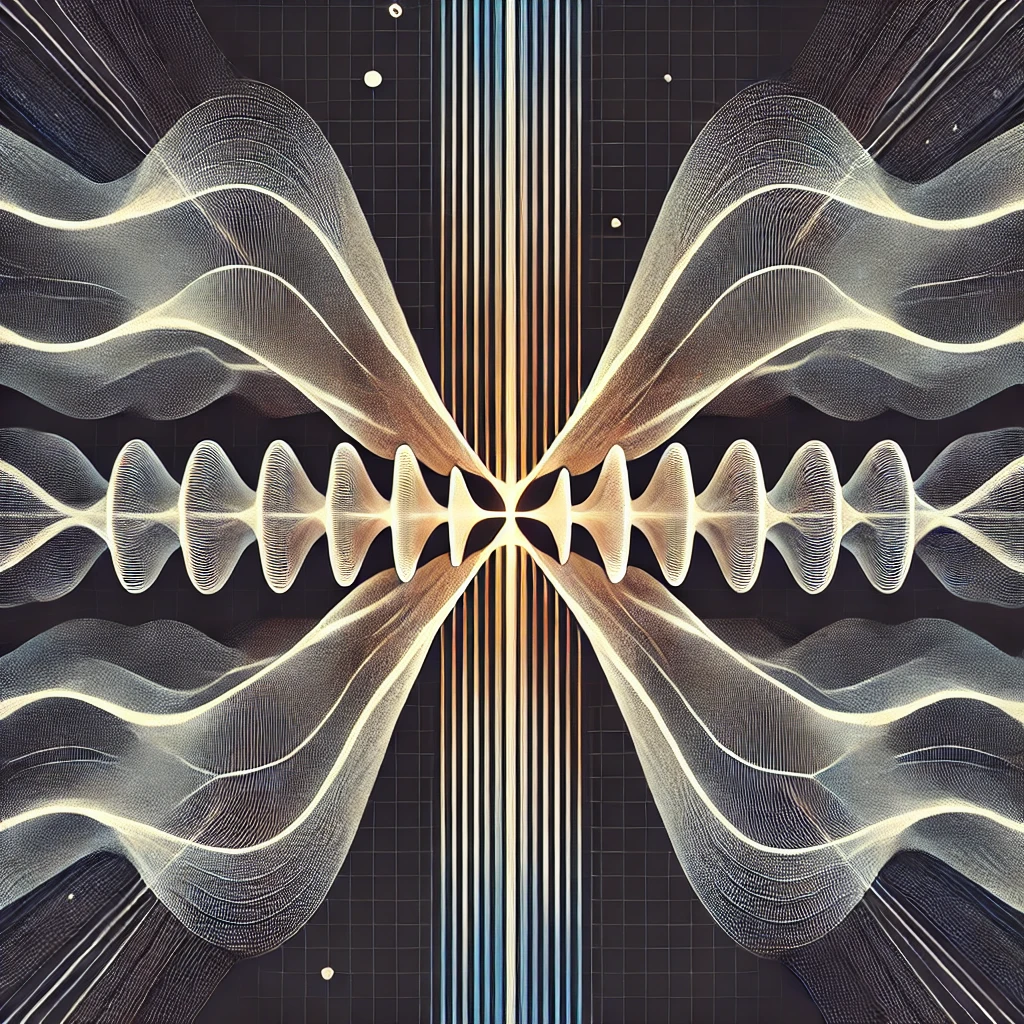

- 波としての性質

スリットを通過した光や粒子が、スクリーンに干渉縞(明暗の交互に並んだパターン)を形成します。これは波が干渉することで生じる現象であり、光や粒子が波として振る舞っていることを示しています。 - 粒子としての性質

一方で、光や粒子が1つずつスリットを通過しても、最終的には干渉縞が現れることがわかりました。この結果は、光や粒子が粒子性を持ちながらも波動の性質を示すことを意味します。

3. 観測の影響

さらに興味深いのは、観測が結果に影響を与えるという点です。

- スリットを通る粒子の経路を観測すると、干渉縞が消えてしまい、粒子性だけが現れるという結果になります。

粒子性と波動性の二重性とは?

1. 粒子性

粒子としての性質は、物質やエネルギーが空間内の特定の点に存在し、粒子のようにふるまうことを指します。例えば、電子や光子が1つずつ検出される現象です。

2. 波動性

波としての性質は、物質やエネルギーが空間に広がり、干渉や回折を起こすことを意味します。二重スリット実験で見られる干渉縞は、この波動性の結果です。

3. 二重性の謎

光や粒子が粒子性と波動性のどちらか一方だけを示すわけではなく、状況によって性質が変わることは、古典物理学の枠組みでは説明できない現象です。これが「量子の二重性」として知られています。

二重スリット実験が量子力学に与えた影響

1. 確率的な世界観の導入

二重スリット実験は、量子力学の確率的な性質を示しています。粒子がどちらのスリットを通るかは確率的に決まり、観測するまでその状態は確定しません。

2. 観測者効果

観測する行為が物質の状態に影響を与えるという事実は、量子力学の核心的なテーマです。この「観測者効果」は、物理学だけでなく、哲学や科学の境界をも揺るがしました。

3. シュレーディンガーの猫

この実験は、「シュレーディンガーの猫」という思考実験にもつながります。量子力学の不確定性や観測の役割を比喩的に説明するために用いられます。

二重スリット実験の応用例

1. 電子顕微鏡

粒子が波動として振る舞う性質を利用して、高い分解能を持つ電子顕微鏡が開発されました。

2. 量子コンピュータ

量子の重ね合わせや干渉の性質を活用することで、従来のコンピュータを超える性能を持つ量子コンピュータが開発されています。

3. 科学教育

二重スリット実験は、量子力学を理解するための基礎的な教材として、広く教育現場で使われています。

二重スリット実験の不思議から学べること

- 直感を超えた世界

二重スリット実験は、私たちの日常的な感覚では理解しがたい量子の世界を示しています。 - 科学の進化

この実験は、古典物理学から量子物理学への転換点を象徴しています。科学が進化する過程を象徴する実験とも言えるでしょう。

まとめ

二重スリット実験は、光や粒子の二重性を示すだけでなく、量子力学の奇妙で魅力的な世界への扉を開く重要な実験です。この実験がもたらした新しい視点は、物理学だけでなく、哲学や情報科学など幅広い分野に影響を与え続けています。

コメントを残す