アルコールと聞くと、多くの人が嗜好品としてのイメージを持つかもしれません。しかし、アルコールは実は「エネルギー源」としても機能することをご存じでしょうか?アルコールには1gあたり7kcalのエネルギーが含まれており、炭水化物やタンパク質よりも高いエネルギー量を持っています。しかし、その代謝の仕組みには特徴があり、脂肪として蓄積されにくいという興味深い性質があります。

アルコールのエネルギー量と代謝の仕組み

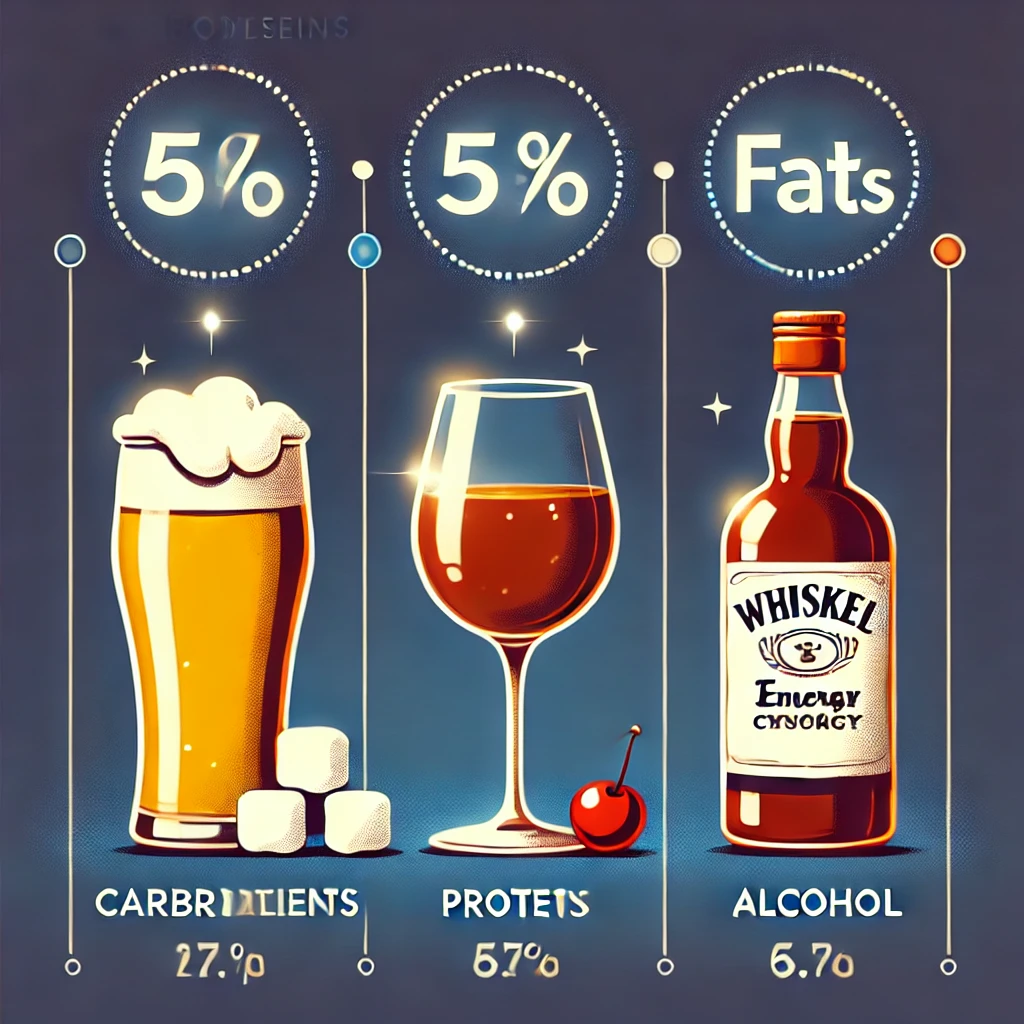

アルコールのエネルギー量は、主要な栄養素と比較すると以下のようになります。

- 炭水化物:1gあたり4kcal

- タンパク質:1gあたり4kcal

- 脂質:1gあたり9kcal

- アルコール:1gあたり7kcal

このように、アルコールはエネルギー密度が高く、脂質に次ぐエネルギー供給源となることが分かります。しかし、体内での代謝の仕組みは他の栄養素とは異なります。

体内でのアルコールの利用

アルコールを摂取すると、肝臓で速やかに分解されます。この際、以下のような特徴が見られます。

- 即座にエネルギーとして利用される

- アルコールは体内で優先的にエネルギーとして消費されるため、脂肪や糖の代謝が一時的に抑えられます。

- 脂肪として蓄積されにくい

- アルコール自体は脂肪に変換されにくいですが、代謝の過程で脂肪の燃焼が後回しにされるため、結果として体脂肪が増えやすくなります。

- 熱として放散されることも多い

- アルコールの代謝では「熱産生」が活発になり、一部のエネルギーが熱として失われるため、摂取カロリーすべてが体脂肪として蓄積されるわけではありません。

アルコール摂取のメリットとデメリット

アルコールのエネルギー供給特性を理解すると、適量であればエネルギー源として有効に利用できる可能性があります。しかし、過剰摂取には注意が必要です。

メリット

- 適量であればリラックス効果があり、ストレス軽減に役立つ。

- 代謝時の熱産生により、一部のエネルギーは消費される。

- 適度な飲酒は社交活動において楽しみの一つとなる。

デメリット

- 過剰摂取は肝臓に負担をかけ、脂肪肝やアルコール依存症のリスクを高める。

- アルコール代謝中は脂肪燃焼が抑制されるため、間接的に体脂肪の増加を招くことがある。

- 空腹時の飲酒は血糖値の急激な変動を引き起こし、健康リスクを高める可能性がある。

まとめ

アルコールは嗜好品としてだけでなく、高エネルギー源としての側面も持っています。しかし、体内での代謝の仕組みを理解し、適量を守ることが重要です。飲み方次第で健康への影響が大きく変わるため、適度な摂取を心がけましょう。

コメントを残す