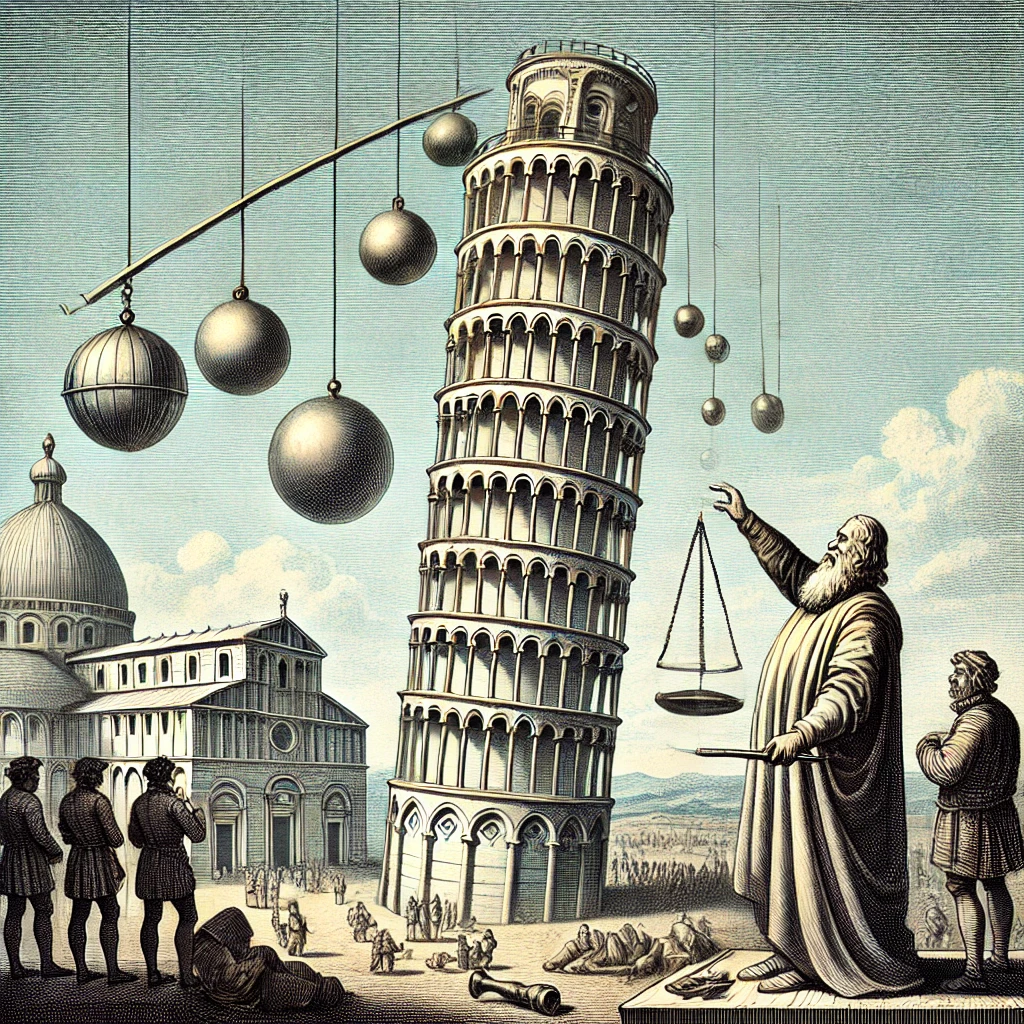

ガリレオ・ガリレイは、物理学の基本的な法則を実験によって明らかにした科学者の一人です。その中でも特に有名なのが「ピサの斜塔実験」です。この実験では、物体の落下速度がその重さには関係しないことを証明し、当時の常識を覆しました。本記事では、この実験の背景や内容、そして科学史への影響について詳しく解説します。

目次

ピサの斜塔実験とは?

1. 実験の内容

ガリレオ・ガリレイは、1590年代にイタリアのピサで行われた実験で、異なる重さの物体をピサの斜塔から同時に落としました。

- 結果

重い物体も軽い物体も、同じ速度で地面に到達しました。この結果は、当時のアリストテレスの理論(重い物体ほど速く落下する)を否定するものでした。 - 結論

物体の落下速度はその重さによらず、重力の影響だけに依存するということが明らかになりました。

2. アリストテレスの理論の否定

ガリレオ以前の物理学では、古代ギリシャの哲学者アリストテレスの考えが支配的でした。

- アリストテレスの理論

重い物体は軽い物体よりも速く落ちると考えられていました。 - ガリレオの発見

実験を通じて、物体の落下は重さではなく、加速度の一貫性によって決まることを証明しました。

ガリレオの実験は実際に行われたのか?

1. 実験の真偽について

歴史的な記録によると、ガリレオが実際にピサの斜塔で実験を行ったかどうかは定かではありません。

- 証拠の不在

ガリレオ自身の著作には、この実験を行ったという具体的な記録がありません。 - 伝説の可能性

後世の科学者や歴史家によって、この実験が象徴的なエピソードとして語り継がれた可能性があります。

2. ガリレオのアプローチ

ピサの斜塔実験が伝説である可能性が高い一方で、ガリレオは斜面を使った実験や数値計算を行い、落下の法則を科学的に証明しました。

ガリレオの落下実験の科学的背景

1. 均等加速度の法則

ガリレオは、物体が重力の影響を受けて落下する際、一定の加速度で運動することを発見しました。

- 基本原則

空気抵抗がなければ、すべての物体は同じ加速度で落下します。 - 公式

落下距離 sss は、時間 ttt の二乗に比例する(s=12gt2s = \frac{1}{2} g t^2s=21gt2)。

2. 空気抵抗の影響

現実世界では、羽毛や紙のような軽い物体は空気抵抗の影響を受けやすいため、重い物体よりもゆっくり落下します。しかし、真空中ではすべての物体が同じ速度で落下します。

ガリレオの発見が科学に与えた影響

1. 科学的思考の転換

ガリレオの実験は、科学が哲学や宗教から独立し、実験と観察に基づく学問へと進化するきっかけとなりました。

- 実験科学の確立

ガリレオは、理論を実験で裏付けるという科学的手法を確立しました。 - ニュートンの法則への道筋

ガリレオの発見は、後にアイザック・ニュートンが運動の法則を定式化する際の基盤となりました。

2. 教育への影響

ガリレオの実験は、物理学教育の基礎として多くの教科書に取り上げられています。彼の落下の法則は、現代の科学教育にも欠かせないテーマです。

ピサの斜塔実験から学べること

- 観察と実験の重要性

ガリレオは、「見ること」と「試すこと」の重要性を科学に持ち込みました。 - 常識を疑う勇気

アリストテレスの理論が間違っていると証明することで、常識に挑む姿勢の大切さを示しました。

まとめ

ガリレオのピサの斜塔実験は、物体の落下速度が重さに依存しないことを証明した歴史的な出来事として広く知られています。この発見は、科学的思考の礎を築き、物理学の発展に大きく貢献しました。彼の挑戦的な姿勢と実験精神は、現代の科学者や教育者にとっても重要な教訓となっています。

コメントを残す