遺伝学の基礎を築いたグレゴール・メンデルのエンドウ豆実験は、19世紀における科学の重要な転換点となりました。驚くべきことに、彼は顕微鏡などの高度な機器を使用せず、観察と統計解析だけで遺伝の法則を発見しました。この実験は、今日の遺伝学や生物学の基盤となる知識を提供しています。

1. 実験の目的と背景

メンデルは修道士でありながら、植物学に強い関心を持っていました。エンドウ豆を研究対象に選んだ理由は、

- 成長が早く、世代交代が速い

- 異なる形質(種子の色、形、茎の長さなど)を簡単に識別できる

- 自家受粉と他家受粉が容易にコントロール可能

という特性があったからです。エンドウ豆の多様な形質は、遺伝のパターンを明確に観察するのに最適でした。

2. 実験の方法

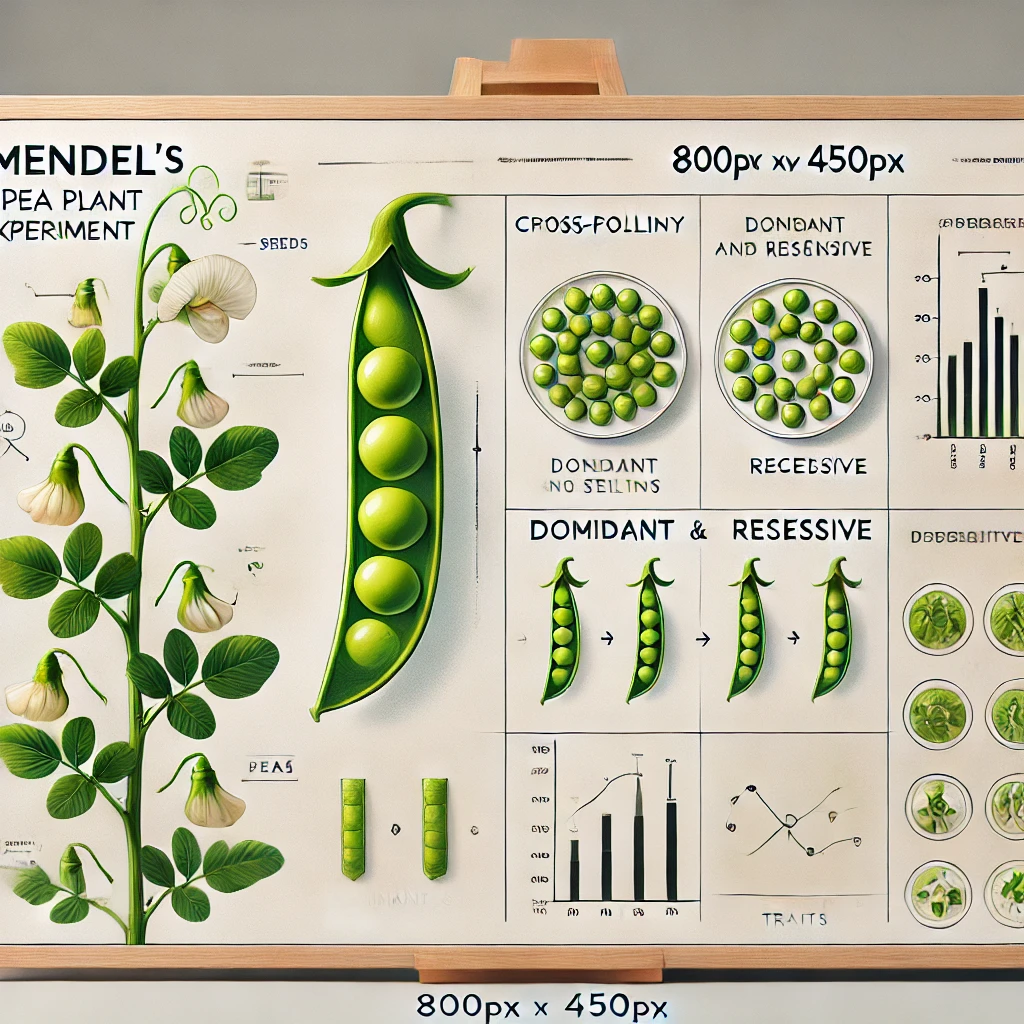

メンデルは、異なる形質を持つエンドウ豆の親同士を交配し、子孫の形質がどのように現れるかを観察しました。彼は特に以下の点に注目しました。

- 純系の交配:丸い種子としわのある種子など、異なる形質を持つ純系同士を交配し、遺伝の初期状態を確認しました。

- 第一世代(F1世代)の観察:丸い種子としわのある種子を交配すると、すべての子孫は丸い種子になりました。この結果から、丸い形質が「優性」であることを発見。

- 第二世代(F2世代)の観察:F1世代同士を交配すると、約3:1の割合で丸い種子としわのある種子が出現。この比率から、劣性形質も遺伝していることを示しました。

さらに、メンデルはこの実験を複数の形質(種子の色や花の色など)で繰り返し、安定した遺伝パターンが存在することを確認しました。

3. 発見された遺伝の法則

メンデルの実験から導き出された重要な法則は以下の通りです。

- 優性の法則:異なる形質を持つ親を交配した際、第一世代で現れる形質が優性形質である。

- 分離の法則:形質を決定する因子(現在の「遺伝子」)は、子孫に遺伝する際に分離し、再び組み合わさる。

- 独立の法則:異なる形質は独立して遺伝し、それぞれが他の形質に影響されない。

これらの法則は、後に遺伝子という概念が確立されることでさらに深く理解されるようになりました。メンデルは単なる経験的観察だけでなく、統計的手法を用いて遺伝のメカニズムを説明しようとしました。

4. 顕微鏡なしで得られた偉大な成果

メンデルが顕微鏡を使用せず、観察と数学的な解析だけでこれらの法則を発見したことは驚異的です。当時の科学界では十分に理解されず、彼の研究は亡くなるまでほとんど評価されませんでした。しかし、20世紀初頭に再発見され、現代遺伝学の礎となったのです。

この再発見によって、メンデルの業績は「遺伝学の父」として広く認識され、彼の法則は生物学や医療、農業などさまざまな分野で応用されています。

5. メンデルの遺産と現代への影響

メンデルの遺伝の法則は、現代の遺伝学研究だけでなく、医療分野における遺伝病の解明や、農業における品種改良にも活用されています。例えば、遺伝子組換え作物の開発や、遺伝子治療などは、メンデルの法則に基づいた知識があってこそ実現可能となりました。

また、DNAの二重らせん構造の発見や、ヒトゲノムプロジェクトの進展も、メンデルの発見があったからこそ土台が築かれました。彼の研究は単なる過去の遺産ではなく、今もなお進化し続ける科学の核心に存在しているのです。

まとめ

メンデルのエンドウ豆実験は、シンプルでありながら非常に深い洞察を提供しています。彼の観察力と論理的思考は、今日の遺伝学研究においても重要な指針となっています。科学的探究心と忍耐強さがあれば、どんなにシンプルな実験からでも世界を変える発見が生まれることを示す、まさに科学史における名実験です。

コメントを残す