シュレーディンガーの猫は、量子力学の分野で最も知られる思考実験の一つです。物理学者エルヴィン・シュレーディンガーが1935年に提唱したこの実験は、量子力学の奇妙な性質を説明するための例として使われています。この記事では、シュレーディンガーの猫とは何か、その背景や意味について詳しく解説します。

量子力学を理解する第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

シュレーディンガーの猫の概要

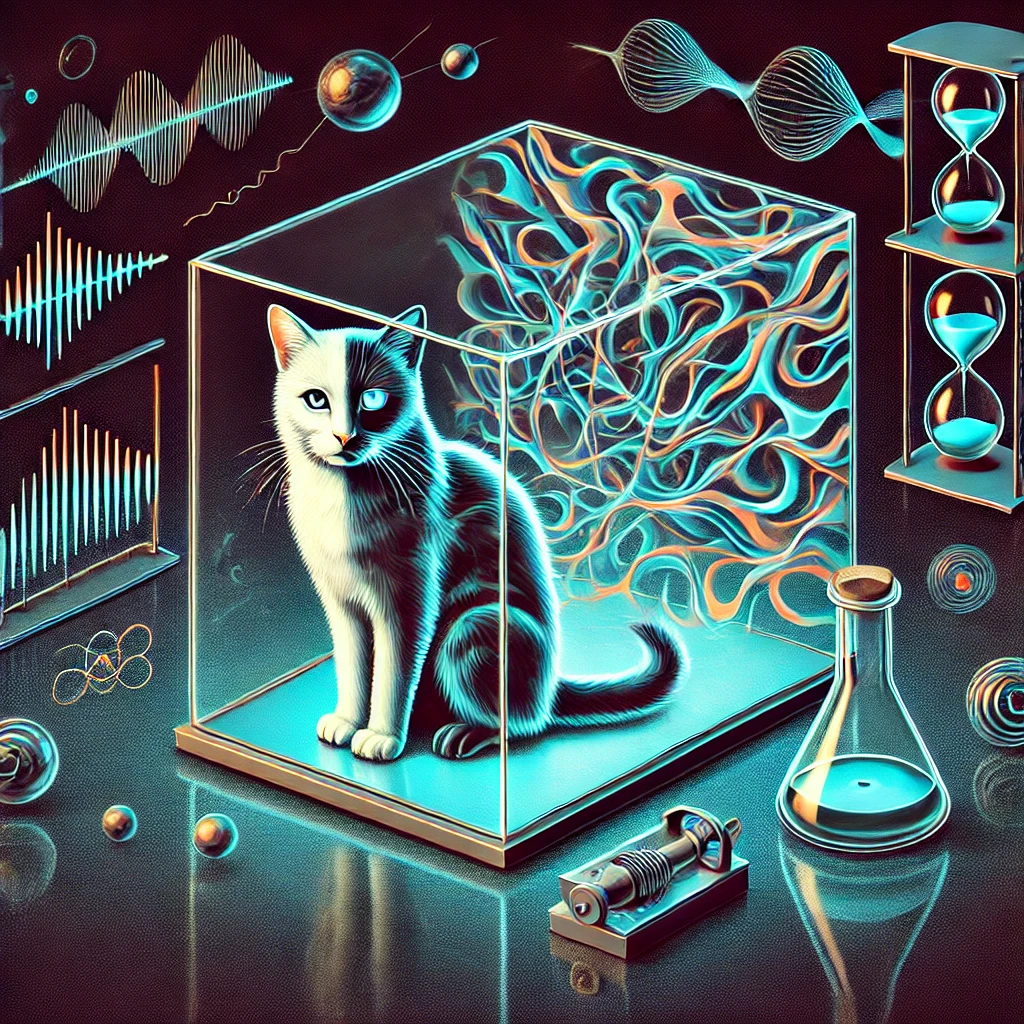

シュレーディンガーの猫は、以下のような思考実験です。

- 箱の中に猫を入れる。

- 箱には、毒ガスが発生する仕組みが組み込まれています。その仕組みは、放射性物質が崩壊した場合に作動します。

- 放射性物質が崩壊するかどうかは、量子力学の確率的な性質に依存します。

箱を開けて観測するまで、猫は「生きている状態」と「死んでいる状態」が重ね合わさった、いわゆる量子重ね合わせの状態にあると考えられます。

つまり、猫は同時に生きていて、かつ死んでいる状態であるといえるのです。

この思考実験の背景

シュレーディンガーの猫は、コペンハーゲン解釈と呼ばれる量子力学の解釈に対する批判として提案されました。

量子力学では、観測されるまでの粒子の状態は確率的な重ね合わせで存在するとされます。この考え方を猫の生死に適用すると、矛盾を含んだ結論に至るため、シュレーディンガーはこの思考実験を提案しました。

量子力学が直面する最大の課題である「観測問題」をわかりやすく示す例として、シュレーディンガーの猫は今なお議論の対象となっています。

シュレーディンガーの猫が示すもの

この思考実験は、以下の重要なポイントを強調しています。

- 観測の役割:量子力学では、観測することで初めて物理的な状態が確定します。シュレーディンガーの猫は、観測しない限り猫の生死が確定しないという極端な例を示しています。

- マクロとミクロの違い:量子力学の法則は原子や素粒子のようなミクロな世界で有効ですが、猫というマクロな世界にその法則を適用することで違和感を生じさせます。

- 量子の直観性の欠如:私たちの直感では理解しがたい量子現象の不思議さを際立たせるための例でもあります。

現代の議論

シュレーディンガーの猫に関連する議論は、現在も物理学者や哲学者の間で続けられています。特に、多世界解釈や量子デコヒーレンス理論は、この思考実験に新たな視点を提供しています。

- 多世界解釈:観測者が猫を見るたびに宇宙が分岐し、一方では生きた猫が存在し、もう一方では死んだ猫が存在する。

- 量子デコヒーレンス:環境との相互作用によって、量子状態の重ね合わせが崩れる仕組みを説明する理論。

これらの理論は、シュレーディンガーの猫のパラドックスを解消する可能性を示唆しています。

日常生活への応用

シュレーディンガーの猫は、単なる思考実験にとどまらず、量子コンピュータや暗号技術など、現代の科学技術の基盤となる量子力学を理解する上で重要な概念を提供しています。

量子コンピュータの基盤として使われる量子ビット(キュービット)は、重ね合わせの性質を活用する技術の一例です。これにより、従来のコンピュータでは不可能だった膨大な計算を効率的に行うことが可能になります。

コメントを残す