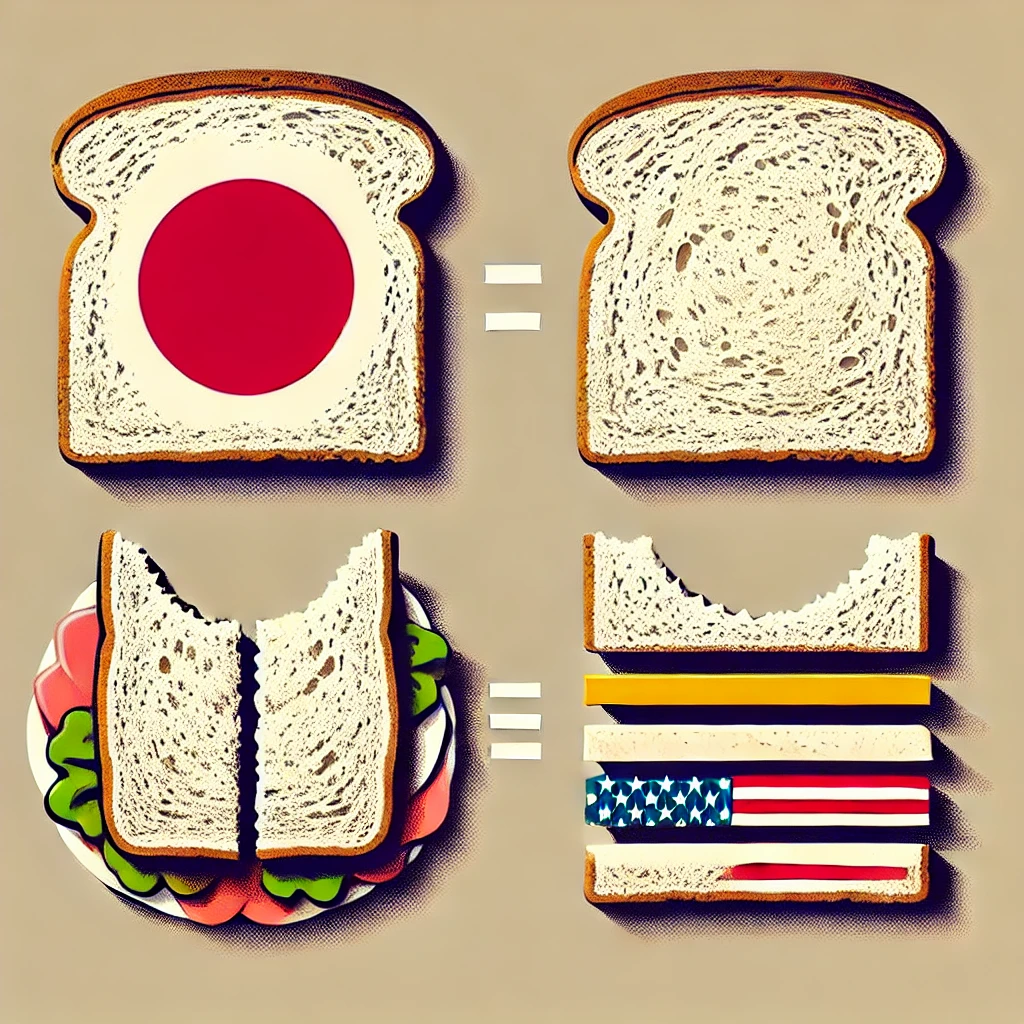

食パンの「耳」、つまりパンの外側の焼き色がついた部分について、日本と欧米では大きな文化の違いがあります。欧米ではパンの耳も普通に食べるのに対し、日本ではサンドイッチ用にカットされ、しばしば捨てられてしまうことが多いのです。なぜこのような違いが生まれたのでしょうか。

日本でパンの耳が捨てられる理由

日本の食文化において、食感や見た目の美しさが重視されることが一因と考えられます。

- サンドイッチの見た目の美しさ

- 日本では、コンビニやパン屋で販売されるサンドイッチは、白く柔らかい部分だけを使い、美しく仕上げることが求められます。そのため、耳が切り落とされることが一般的になっています。

- 柔らかい食感を好む傾向

- 日本人は食パンのふわふわした食感を好む傾向があり、耳の硬さを避ける傾向にあります。そのため、特に子どもや年配の方には、耳を取り除いたパンが好まれることが多いです。

- 商業的な理由

- 日本のパン業界では、サンドイッチ用のパンは耳を取り除くことが一般的であり、消費者のニーズに合わせた商品が開発されています。

欧米ではパンの耳を食べるのが普通

一方、欧米ではパンの耳を特別視することはあまりなく、普通に食べるのが一般的です。

- 栄養価の高さ

- パンの耳には小麦の栄養が多く含まれており、捨てるのはもったいないと考えられています。特に全粒粉のパンでは、耳の部分に食物繊維やビタミンが豊富に含まれています。

- 食文化の違い

- 欧米では「捨てるのはもったいない」という考え方が強く、パンの耳も当然のように食べられます。フレンチトーストやパン粉として再利用することも一般的です。

日本でも広がる再利用の動き

近年、日本でも食品ロス削減の観点から、パンの耳の有効活用が注目されています。

- パン粉として再利用

- パン粉の原料として使用され、揚げ物の衣やハンバーグのつなぎとして活用されています。

- 菓子やスナックとしての活用

- パンの耳をラスクにしたり、砂糖やシナモンをまぶしてスナックとして販売するお店も増えています。

- 食品ロス削減への意識向上

- 日本でもフードロス削減の動きが進んでおり、パンの耳を有効活用するレシピや商品が増えてきています。

まとめ

パンの耳を食べるかどうかは、文化によって大きく異なります。日本では見た目や食感を重視し、パンの耳を切り落とすことが多いですが、欧米では栄養価や食品ロスの観点から普通に食べられています。しかし、日本でも近年はパンの耳の再利用が広がっており、フードロス削減の意識とともに食文化も変化しつつあります。

コメントを残す